- 遺言書がある場合

原則、遺言書の内容に従って分割します。

自筆証書遺言や秘密証書遺言は家庭裁判所で検認が必要です(公正証書遺言は不要)。

ここでは相続の⼿続きが完了するまでの流れについて説明します。

大切な方を亡くされたお客さまには謹んでお悔み申しあげますとともに、心からご冥福をお祈りいたします。

こちらでは、相続手続の流れについてご案内いたします。

ご名義人が亡くなられた場合は相続のお手続きが必要となります。

ここでは、相続の手続が完了するまでの一般的な流れについて説明します。

お取引内容等により手続きが異なりますので、詳しくはお取引店にお問い合わせください。

相続発生のご連絡

必要書類のご準備

書類のご提出

払い戻し等のお手続き

お取引店にご連絡ください。 お取引の内容、相続のケースに応じ、具体的な手続方法をご案内します。

なお、お電話ではお取引内容に関するご質問にはお答えいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

相続のお手続きに必要な書類をご案内いたします。

戸籍謄本・遺産分割協議書・遺言書等は、お預かりしてコピーを取ったうえで、原本をお返しします。

なお、提出いただいた書類が不足している場合など、再度ご来店いただく場合がございます。あらかじめご了承ください。

遺言書がない場合

遺言書がある場合

ステップ2で準備いただいた書類をお取引店にご提出ください。

ご来店の際には、事前にお電話での来店予約がおすすめです。

書類をご提出いただいたのち、払戻し等のお手続きをいたします。

相続手続きの流れについて

相続は様々な手続きを行う必要があります。

ここでは、ご相続発生後の一般的な流れについて、JAでの手続とあわせてご案内いたします。

| 期間 | 手続き・届出など | 手続きをする場所 | 手続き代行先 |

|---|---|---|---|

| 7日以内 | 死亡届の提出 | 市町村 | 行政書士 |

| 14日以内 | 世帯主変更 | 市町村 | 行政書士 |

| 年金受給停止などの手続 | 年金事務所・年金相談センター | 行政書士 | |

| 健康保険の切替 | 市町村・加入保険事務所 | 行政書士 | |

| 公共料金の名義変更 | 市町村・加入保険事務所 | 行政書士 | |

| クレジットカードの停止 | カード会社 | 行政書士 | |

| 3カ月以内 | 遺言書の有無確認 | 自宅・公証役場・法務局 | 弁護士 |

| 相続財産・債務内容の把握 | 金融機関・市町村 | 行政書士 | |

| 相続人確認 | 役所 | 行政書士 | |

| 生命保険金の請求 | 各契約先 | 弁護士 | |

| 相続の放棄又は限定承認 | 家庭裁判所 | 弁護士 | |

| 4カ月以内 | 所得税の準確定申告 | 税務署 | 税理士 |

| 10カ月以内 | 遺産分割協議 | 自宅・電話 | 弁護士 |

| 相続税の申告 | 税務署 | 税理士 |

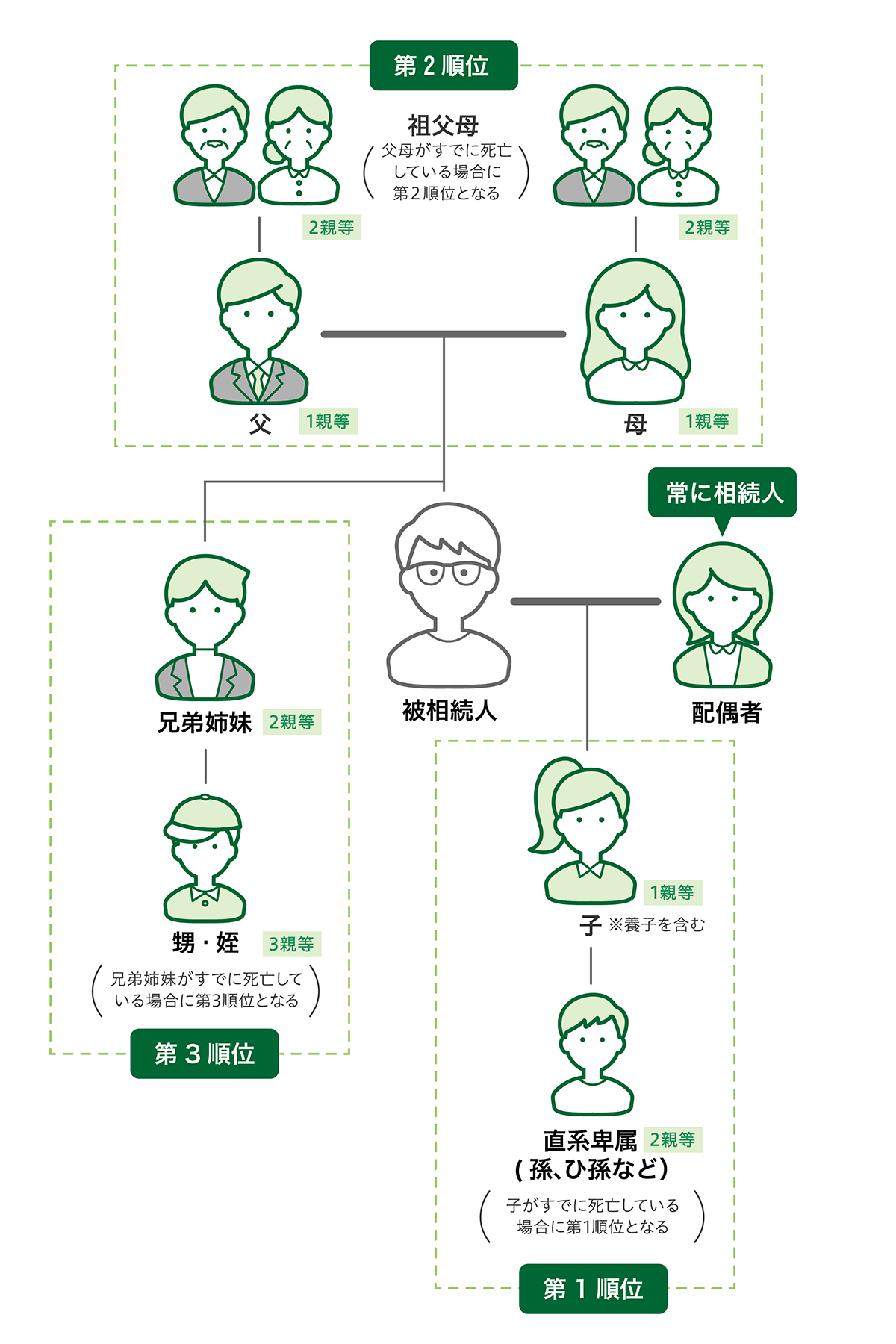

法定相続人について

相続人となる方は、民法により以下のように定められています。

| 配偶者 | 亡くなられた方の配偶者(戸籍法に基づく婚姻の届け出をした方に限ります)は常に相続人となります。 |

|---|---|

| 第1順位の相続人 | 亡くなられた方のお子さまは第1順位の相続人となります。 |

| 第2順位の相続人 | 亡くなられた方の直系尊属(父母、祖父母など)は、第1順位の相続人およびその代襲相続人(※) がいない場合に限り、相続人となります。 |

| 第3順位の相続人 | 亡くなられた方のご兄弟・ご姉妹は、第1順位の相続人およびその代襲相続人・第2順位の相続人がいない場合に限り、相続人となります。 |

| ケース | 法定相続分 | |

|---|---|---|

| 相続人 | 割合 | |

| 配偶者のみ | 配偶者 | 100% |

| 子および配偶者 | お子さま | 2分の1 |

| 配偶者 | 2分の1 | |

| 直系尊属および配偶者 | 直系尊属 | 3分の1 |

| 配偶者 | 3分の2 | |

| 兄弟姉妹および配偶者 | 兄弟姉妹 | 4分の1 |

| 配偶者 | 4分の3 | |

遺産分割の流れ

遺産分割とは、亡くなった人(被相続人)の財産を相続人で分ける手続きです。遺言書の有無によって手続きが異なります。

原則、遺言書の内容に従って分割します。

自筆証書遺言や秘密証書遺言は家庭裁判所で検認が必要です(公正証書遺言は不要)。

相続人全員で話し合い(遺産分割協議)を行います。

戸籍を調べ、法定相続人を確定します。主な相続人は次項の図をご確認ください。

被相続人の財産(不動産、預貯金、株式、借金など)を調査し、財産目録を作成します。

借金が多い場合は相続放棄の検討も必要です(相続開始から3か月以内)。

法定相続人全員で話し合い、財産の分け方を決めます。合意した内容は「遺産分割協議書」にまとめ、全員が署名・押印します。

相続財産の確認方法

調査方法:被相続人(亡くなった方)の住所地や所有していた可能性のある地域の法務局で登記事項証明書を取得します。また、固定資産税の納税通知書や名寄帳を市区町村役場で確認することで、所有不動産を特定できます。

調査方法:被相続人の通帳、キャッシュカード、銀行からの郵便物を確認します。不明な場合は、主要な金融機関に問い合わせることも検討します。

調査方法:証券会社からの取引報告書や残高報告書、被相続人のパソコンやスマートフォンの証券取引アプリを確認します。

調査方法:ローン明細書、クレジットカードの利用明細、保証人になっている契約書などを確認します。また、信用情報機関に情報開示を請求することで、被相続人の借入状況を確認できます。

名義変更が必要なもの一覧

被相続人名義の口座は死亡後に凍結され、相続人全員の同意で名義変更または解約を行います。

金融機関所定の用紙、死亡診断書(または死亡届の写し)、相続人全員の戸籍謄本、印鑑証明書等。

証券会社に相続手続きを申し出て、名義変更や解約を行います。

死亡診断書(または死亡届の写し)、相続人全員の戸籍謄本、印鑑証明書、遺産分割協議書等。

法務局で相続登記を申請し、不動産の名義を変更します。

被相続人の戸籍謄本、相続人の住民票、相続人の戸籍謄本、遺産分割協議書、固定資産評価証明書等。

陸運局等で名義変更手続きを行います。※自動車の種類によって窓口が異なります。

車検証、死亡診断書(または死亡届の写し)、相続人の戸籍謄本、印鑑証明書、遺産分割協議書等。

電気、ガス、水道、電話、インターネットなどの契約名義を変更または解約します。

各社の指示に従い、相続人の本人確認書類や戸籍謄本や除籍謄本等。

戸籍謄本について

戸籍謄本とは、戸籍に記載されているすべての内容を証明したものです(戸籍を電算化した自治体の場合、戸籍謄本は「戸籍全部事項証明書」として発行されます)。ほかに「改製原戸籍謄本」「除籍謄本(電算化されている場合は、除籍全部事項証明書)」といったものがあります。

戸籍謄本は本籍地の役所の窓口で直接請求いただくか、郵送で請求いただくことになります。郵送で請求される場合、「戸籍謄本等郵送請求書」をご利用ください。なお、いずれの場合も事前に電話等で役所へ必要となる戸籍謄本の種類や必要書類をご確認いただくことをおすすめします。

戸籍法の改正により、戸籍の所轄省令により戸籍を作り直した(改製した)場合の改製前の戸籍の内容を証明した謄本のことをいいます。

改製後の戸籍謄本には、改製原戸籍謄本の記載事項の全てが移記されているわけではありません。たとえば、改製前に結婚などで除籍されている場合は、改製後の戸籍謄本に移記されていないため、改製原戸籍謄本が必要となります。

婚姻・養子縁組・死亡などにより、いままでの戸籍から抜けることを除籍といいます。

戸籍にいた全員が除籍されると、戸籍簿から外されて除籍簿に綴られ、この除籍簿に綴られた謄本を除籍謄本といいます。

なお、戸籍を電算化した自治体の場合、「除籍全部事項証明書」として発行されます。

サービスに関するお問い合わせやお申し込みはお近くのJAまで

検索する